Nel XIV Canto è descritto l’ingresso dei Viandanti nel terzo girone del settimo cerchio, dove attendono la punizione eterna i violenti contro Dio, tra cui i bestemmiatori.

È l’alba di sabato 9 aprile del 1300.

Nel Canto precedente, che si svolge nella selva dei suicidi, un dannato fiorentino ha subito violenza da parte di un altro sventurato, attraverso la dispersione di fogli e rami. L’anima chiede a Dante di riunire ciò che è stato sparso, e così il Poeta, commosso che la richiesta fosse giunta da uno sventurato, che aveva abitato nel natio loco, esaudisce con pietà cristiana il desiderio, deponendo del fogliame alle radici dell’albero.

Quando i Viaggiatori giungono nel punto, in cui il secondo girone si divide dal terzo, hanno modo di constatare la terribile punizione riservata dalla Giustizia divina ai dannati. Essi giungono presso un luogo pianeggiante, ma assai particolare, poiché dall’aspetto triste brullo per mancanza di vegetazione. Dalla selva dei suicidi, ad una piana senza verde; Dante ragiona per accoppiamento degli opposti.

Da quel punto, essi vedevano

La dolorosa selva l’è ghirlanda

intorno1, […]

assieme al fiume Flegetonte. I Visitatori si fermarono sul precipizio.

Dante osserva come la piana sia coperta interamente dalla sabbia arida e spessa, molto simile a quella calpestata da Catone Uticense, quando si trovò nel deserto libico.

Segue una invocazione dal sapore quasi teatrale, che nasce da quella visione: la selva, il fiume, e l’orrenda piana sabbiosa:

O vendetta di Dio, quanto tu dei

esser temuta da ciascun che legge

ciò che fu manifesto a li occhi miei!2

la vendetta di Dio dovrebbe essere temuta da ogni lettore, il quale ne conosce l’entità grazie alla lettura dei versi danteschi.

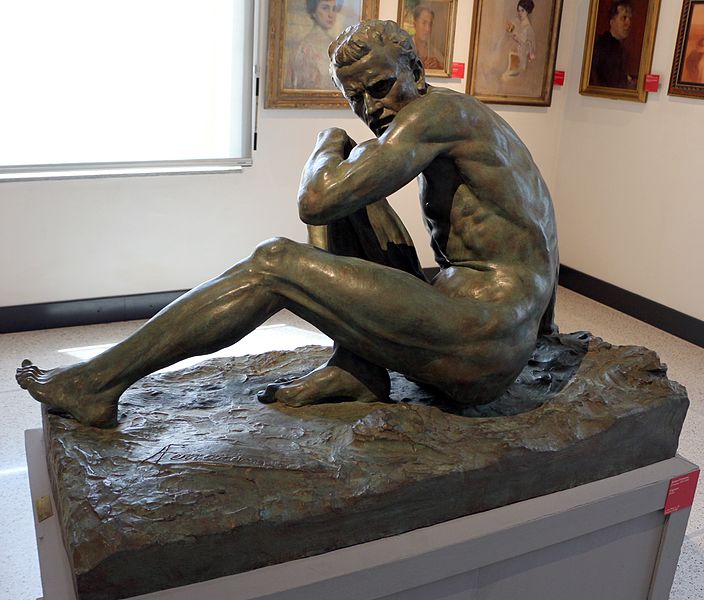

Il Poeta si accorge che quello spazio è occupato da molte anime, radunate in gruppi, completamente nude, che manifestano il terribile dolore provato piangendo. Dante ha l’impressione che ogni anima debba ubbidire a diverse regole: infatti poche anime sono supine e si lamentano grandemente; poi scorge un altro raggruppamento di dannati seduti; infine un altro gruppo, il più numeroso, che cammina ininterrottamente. A rendere ancora più spettrale lo spettacolo, sul sabbione infuocato cadono fiocchi di neve infuocati, che sembrano essere originate da una montagna, dove non spira il vento.

Quindi una similitudine di carattere storico: quando Alessandro Magno si recò colle sue truppe nelle lontane regioni dell’India, fu vittima di fiamme, che cadevano sui suoi uomini. Per evitare che il calore, dopo essere giunto a terra, si propagasse, il condottiero ordinò loro di scalpicciare il suolo.

Lo spettacolo di fuoco riemerge in questa zona terribile dell’Inferno. Dante vede la sabbia, che s’infuoca, perché possa crescere indicibilmente il dolore a coloro che sono costretti a sostarvi per l’eternità. I dannati tentano – inutilmente – di difendersi colle mani, al fine di allievare quel terribile tormento, ed allontanare da se stessi quella pioggia di fuoco interminabile.

Il Poeta si rivolge alla sua Guida, perché è attratto da quel grande, il quale giace sprezzante quasi incurante di quell’orrendo strazio, che sembra non interessarlo. Il Tosco confida che Virgilio possa fornirgli delle indicazioni giuste in proposito, anche se poco prima non è riuscito a convincere i diavoli della città di Dite dall’aprir loro le porte.

Prima che il Maestro risponda, è lo stesso dannato a giustificare quel suo atteggiamento indifferente a quello spettacolo di fuoco:

Qual io fui vivo, tal son morto3

Egli è Capaneo, uno dei sette re che assediarono Tebe. Stazio lo descrisse nella Tebaide gigantesco, e così tracotante da spingersi addirittura a sfidare Giove, che lo fulminò con la folgore prodotta da Efesto. Se l’Olimpico dovesse pregare il dio Vulcano di fornirgli tutte le armi possibili, per colpirlo nuovamente, non potrebbe vendicarsi ancor di più. Com’egli visse, morì: in disprezzo a Dio.

Virgilio giustamente gli ricorda come la sua superbia sia la causa di una sempre maggior punizione, poiché alcuna pena sarebbe commisurata alla alterigia, con cui s’esprime. Dante rimane colpito dalla veemenza di Virgilio nell’esprimere il suo pensiero. In questo Canto, sembra che il fuoco alberghi anche nei dialoghi.

Virgilio si rasserena e poi, rivolgendosi a Dante, gli spiega che il disprezzo di Dio non l’ha ancora abbandonato, neanche in un luogo così tremendo.

Finalmente la coppia si pone in cammino in silenzio, ed a Dante è raccomandato di fare molta attenzione nel procedere lungo la selva, al termine della quale un piccolo fiume rosso di sangue provoca ribrezzo nel Poeta: il Flegetonte. Per il calore, che emana, ricorda il Bulicame dell’acqua sulfurea, in cui le prostitute procedevano nei lavacri. Esso scorre sul fondale e tra due argini di pietra rocciosi, che nascondono il passaggio, per attraversare il girone.

Virgilio allora indica al suo Allievo come tutto ciò che gli è stato mostrato del soggiorno infero non sia stato così interessante come ciò che sta vedendo: un fiume rosso, che estingue il fuoco.

Dante è incuriosito da ciò che sta dicendo Virgilio e lo prega quindi di proseguire, per fornirgli ulteriori indicazioni.

Il Mantovano spiega che nel mezzo del Mediterraneo c’era l’isola di Creta, ormai distrutta. Essa un tempo era governata da Saturno, il fautore dell’età dell’oro, quando gli uomini vivevano a contatto colla divinità e la Verità era condivisa. Sull’isola, vi sorgeva il monte Ida, ricco di vegetazione lussureggiante. La moglie del dio, Rea, decise di nascondervi l’ultimo nato, Giove, per salvarlo dal babbo, che, per paura di essere defenestrato, ingoiava i figli appena nati. Il bimbo spesso piangeva. Così, per non attirare l’attenzione di Saturno, i Coribanti, sacerdoti di Cibele, organizzavano delle danze al suon del tamburo.

Nel monte, si trova la statua di un vecchio, che guarda verso Roma, offrendo le sue spalle ad Oriente. Quindi Virgilio descrive attentamente la statua: essa ha la testa d’oro, le braccia ed il petto sono d’argento, mentre fino all’inguine è composto di rame; sotto l’inguine è di ferro, ma il piede destro, cui si appoggia maggiormente, è in terracotta.

Simbolicamente sono rappresentate le quattro Ere.

La statua, tranne la testa rappresentante l’età dell’Oro, presenta delle perforazioni, da cui fuoriescono delle lacrime, che, quando giungono ai piedi della statua, riescono a forare, per quanto sono pesanti, la roccia sottostante. E’ la fonte dei quattro fiumi infernali: l’Acheronte, che si trova tra l’Antiferno, dove soggiornano gl’ignavi, ed il Limbo. Caronte vi trasporta le anime dannate, che impazienti, vogliono per volontà divina raggiungere il luogo della pena eterna.

Lo Stige, che circonda completamente la città di Dite, su cui il demone Flegias traghetta le anime conducendole nel basso Inferno.

Il Flegetonte, fiume di sangue bollente; ed il ghiacciato lago Cocito, soggiorno dei traditori.

Dante chiede giustamente perché il fiume è visibile sull’orlo del cerchio seppur abbia origine terrestre. La causa è imputabile al percorso circolare, che i Viaggiatori conducono sin dall’inizio. Seppur è da molto tempo che sono in cammino, ancor non hanno attraversato l’intera circonferenza.

Il Poeta vorrebbe avere maggiori notizie sulla collocazione del Flegetonte, prodotto dalle lacrime del gigante, ma Virgilio prontamente lo riprende, avvertendolo che è il fiume appena lasciato alle spalle. Non menziona il Lete, che si trova fuori dall’Inferno, dove le anime, pentite del male compiuto, si lavano per cancellarle in eterno.

E’ tempo di riprendere il cammino, bisogna allontanarsi dalla selva. Virgilio prega di essere seguito lungo gli argini del fiume, laddove il fuoco non può arrivare.

∴

(1) DANTE ALIGHIERI. Inferno, Canto XIV, vv. 10 – 11.

(2) op. cit., vv. 16 – 18.

(3) v. 51.